|

STELLA通信は㈱ステラ・コーポレーションが運営しています。 |

|

FPD/PCB NEWS〜1月30日

|

|

スタンレー電気 岩崎電気の全株式を取得 スタンレー電気は岩崎電気の全株式を取得し、4月1日をもって連結子会社化すると発表した。スタンレー電気にない強みを持つ岩崎電気というパートナーを得たことで、これまで単独では参入が困難だった公共インフラ・産業分野へのソリューション提供が可能となる。 |

|

FPD/PCB NEWS〜1月29日

|

|

日本電気硝子 超薄板ガラス振動板がノルウェーのスピーカーユニットメーカーのガラスドームツイーターに採用 日本電気硝子は、台湾のガラス加工メーカーGAITと共同開発した超薄板ガラス振動板がノルウェーの世界的スピーカーユニットメーカーSEASの新型ガラスドームツイーター(T27GL001-DXT)に正式採用されたと発表した。ガラスドームツイーターは、ガラス製のドーム型振動板を用いて高音域を再生するスピーカー部品。T27GL001-DXTはSEASが初めてガラス製ドームを採用したモデルで、薄く軽量でありながら高い強度を備えた超薄板ガラスを使用。音の立ち上がりが速く、微細な音のニュアンスまで明瞭に再現する。また、ガラスは湿気の影響を受けにくく経年劣化しにくいため、長期間にわたって安定した音質を維持することができる。 |

|

FPD/PCB NEWS〜1月26日

|

|

リコーとリコージャパン さいたま市とペロブスカイト太陽電池搭載CO2センサーの実証事業に関する協定を締結 リコー、リコージャパンは、さいたま市と「ペロブスカイト太陽電池搭載CO2センサーの実証事業に関する協定」を締結した。実証事業では、2026年1月から2027年3月までCO2センサーをさいたま市本庁舎内に設置し、温度、湿度、CO2濃度、照度、暑さ指数を取得。これらのデータを活用し、さいたま市におけるペロブスカイト活用の取り組みを広く周知するとともに、データの収集・分析・評価を通じてCO2センサーの発電性能・耐久性能の実証を行う。 |

|

FPD/PCB NEWS〜1月21日

|

|

|

NHK技研 発電する有機ELディスプレイを開発

発光に必要な高い発光効率と太陽光発電に必要な強い光吸収特性を兼ね備えた材料(MR-TADF材料)を使用。この結果、素子内部のエネルギーを精密制御することで発光と太陽光発電を切り替えられるようになり、写真のように赤、緑、青の発光に成功した。 |

|

FPD/PCB NEWS〜1月14日

|

|

UBEと東北大 「UBE×東北大学みらい創造技術共創研究所」を設置し活動を開始 UBEと東北大学は「UBE×東北大学 みらい創造技術共創研究所」を東北大学多元物質科学研究所内に設置し、活動を開始した。東北大学が有する世界水準の研究力と豊富な産学連携実績、UBEが培ってきたスペシャリティ化学分野における高度な技術力を融合させることで、社会的要請の高いライフサイエンス、環境・エネルギー、エレクトロニクス分野における課題に対して革新的な材料・技術の創出と社会実装を目指す。また、東北大学とUBEの両者の知見と経験を最大限に活用し、次世代を担う人財育成にも積極的に取り組む。 |

|

FPD/PCB NEWS〜1月13日

|

|

|

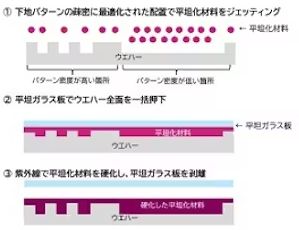

キヤノン ナノインプリントリソグラフィ技術を応用したウエハー平坦化技術を開発

同社は、インクジェット方式でレジストを塗布したウエハーに回路パターンを刻み込んだマスク(型)をハンコのように押し当てて回路を転写するNIL技術を開発、2023年10月に半導体製造装置「FPA-1200NZ2C」を発売。今回開発したIAP技術はこのNIL技術を平坦化用途に応用したもの。 具体的には、ウエハー表面の凹凸分布に応じてインクジェット方式で平坦化材料(樹脂)を最適配置し、その上から平坦ガラス板を押し当てる。これにより、凹凸の粗密や回路パターンの違いに左右されることなく、直径300mmのウエハー全面を一括の押印工程で高精度に平坦化する。ウエハー表面の凹凸を5nm以下に抑えることができ、後続の工程に不可欠な均一な層構造を実現するという。 |

|

FPD/PCB NEWS〜1月9日

|

|

|

ニコン 栃木ニコンの新棟建設に着工

新棟は延床面積約2万m2で、デジタルカメラ用交換レンズや顕微鏡の高性能対物レンズ、半導体露光装置用の投影レンズ、産業用レンズなどの生産体制を強化する狙い。生産ラインの刷新、混流生産方式の導入、棟内物流の自動化など新しいものづくりを推進する。 |

|

FPD/PCB NEWS〜1月6日

|

|

|

東京都交通局 都営バス浅草エリアでAI翻訳透明ディスプレイ導入実証を開始

運転席周辺に透明ディスプレイを設置し、多様な利用者とのコミュニケーションにおける有効性・利便性を検証する。運行期間は1月15〜29日。 |

|

FPD/PCB NEWS〜12月24日

|

|

立命館とSCREEN 連携・協力協定を締結 立命館とSCREENホールディングスは12月24日、連携・協力に関する協定を締結した。「人」や「技術」を世代を超えて自在につなげることで、新たな価値の創出と地球規模の社会課題解決に向けたソリューションの創出を志向してさまざまな施策を実施することを目指す。連携内容は①次世代を切り開くテクノロジーにかかる研究プロジェクトの実施、②持続可能な社会をリードする人材育成を企図した実践教育プログラムの実施、③将来社会を見越したキャリア形成に資するリスキリングやリカレント教育に関する事項、④地域社会に貢献する協力的活動の実施の4点。 |

|

FPD/PCB NEWS〜12月23日

|

|

ロームとTata Electronics 半導体ビジネスで戦略的パートナーシップを締結 ロームとTata Electronicsは、インド・世界市場向けの半導体製造に関する戦略的パートナーシップを締結した。まずは、Tata Electronicsの後工程技術とロームのデバイス技術の融合により、インドでのパワー半導体製造体制を構築。さらに、販売チャネルやネットワークを融合し、インド市場において事業機会を共同創出することで、顧客に付加価値の高いソリューションを提供する。 パートナーシップの第一弾として、ロームがインドで開発・設計した「車載向け100V耐圧, 300A Nch Si MOSFETのTOLLパッケージ品」をTata Electronicsが製造、組立、検査し、来年中に量産出荷する予定。さらに、将来的には高付加価値パッケージの共同開発も検討する。 |

|

FPD/PCB NEWS〜12月22日

|

|

|

東レ 次世代半導体向け微細・高密度配線用感光性ポリイミドシートを開発

開発したポリイミドシートはフォトリソグラフィ加工による微細配線形成が可能で、さらにTGVを樹脂で充填することでCuめっきプロセスコストを大幅に削減。また、独自のポリイミド設計と光架橋反応制御技術により弾性率を従来比約2/3に低減し、熱応力によるガラス割れを抑制した。さらに、10μmΦ以下の微細ビア加工に対応し、TGVの壁側のみCuめっきを施すコンフォーマルめっきとの組み合わせで低コスト化を実現する。 |

|

FPD/PCB NEWS〜12月19日

|

|

|

TOPPAN 新潟工場にFC-BGA基板の新製造ラインを導入

新製造ラインでは、AI・データセンター向け先端半導体に求められる高速伝送や大型・高多層のハイエンド製品への対応を強化。新製造ラインの稼働により、新潟工場でのFC-BGA基板生産能力は2022年度前半期対比2倍となる。 |

|

FPD/PCB NEWS〜12月18日

|

|

長瀬産業と日通 インド・ドレラ地区への半導体材料供給に関する覚書を締結 長瀬産業と日本通運は、インド・ドレラ地区への半導体前工程向け半導体材料の供給に関する取り組みに関する覚書を締結した。両社は急速に半導体工場への投資が進むドレラ地区で半導体サプライチェーンの構築と現地顧客との関係強化を推進し、インド国内の半導体産業の発展に貢献する考え。 |

|

FPD/PCB NEWS〜12月17日

|

|

|

SCREEN 米ニューヨーク州に半導体製造プロセスの海外開発拠点を開設

ニューヨーク州で最先端の半導体研究施設を運営するNY Creates(NYCR)と提携し、北米で最も進んだ非営利半導体関連研究開発センターである同社の施設「Albany NanoTech Complex」内に、研究開発拠点「ATCA」を設立。ATCAは929m2のクリーンルームと462m2のオフィススペースからなり、SCREENはNYCRが所有するクリーンルーム内に半導体製造装置を設置し、最先端デバイスの特性評価を行うことで次世代プロセスの開発を加速するとともに、顧客、コンソーシアム、大学・研究機関、サプライヤー、同施設に入居する世界的に有名な他企業など幅広いステークホルダーと協業する機会拡充を図る。 |

|

FPD/PCB NEWS〜12月16日

|

|

|

TOPPAN 石川工場に次世代半導体パッケージのパイロットラインを導入

導入するパイロットラインでは、大型ガラス基板を用いたインターポーザーをはじめ、ガラスコア、有機RDLインターポーザーなど次世代半導体パッケージに求められる部材を研究開発し、将来の量産化に向けた技術の検証を進める。 |

|

FPD/PCB NEWS〜12月15日

|

|

富士フイルム 感光性絶縁膜材料の新ブランド「ZEMATES」をリリース 富士フイルムは、半導体の後工程向けに使用されるポリイミドを中心とした感光性絶縁膜材料の新ブランド「ZEMATES」をリリースすると発表した。ZEMATESは、再配線層(RDL)用・保護膜層用の液型ポリイミド、再配線層用のフィルム型ポリイミド、保護膜層用のPBO(ポリベンゾオキサゾール)をラインアップ。これらの製品は、半導体製造のパッケージング工程における絶縁層材料としてパワー半導体から高性能AI半導体まで幅広い領域に使われる。 今後、液型ポリイミドを中心にさらなる拡販を進めるとともに、精密塗布技術を活用して開発したフィルム型ポリイミドを早期に製品化し、2030年度までに感光性絶縁膜材料の売上高を2024年度比5倍に拡大させることを目指す。 |

|

FPD/PCB NEWS〜12月12日

|

|

|

ニコン 貼り合わせ工程で高い重ね合わせ精度を実現するアライメントステーションを開発

アライメントステーションは自社製あるいは他社製の半導体露光装置に対応する装置で、同社は2018年から市場に投入。新開発したLitho Booster 1000は高い生産性を維持しつつ、より高精度な多点かつ絶対値計測により歩留まり向上を目指す。 |

|

FPD/PCB NEWS〜12月10日

|

|

SCREENセミコンダクターソリューションズ 世界最高解像度の直接描画露光装置を発売 SCREENセミコンダクターソリューションズは、先端半導体パッケージに対応する直接描画露光装置「DW-3100」を開発、12月に販売を開始すると発表した。DW-3100は従来モデル「DW-3000」と同様、独自開発のGLV(Grating Light Valve)技術による高精細かつ生産性の高いマスクレス露光が可能で、世界最高水準となる1μm以下の解像度を実現。加えて、独自の画像処理による補正技術を搭載し、ウェーハの反り、ゆがみ、チップの位置ズレを認識。これにより、ウェーハやチップごとに最適な露光が可能になる。 |

|

FPD/PCB NEWS〜12月8日

|

|

AGC 化学強化用特殊ガラス事業から撤退 AGCは、化学強化用特殊ガラス事業から撤退すると発表した。同社の化学強化用特殊ガラス「Dragontrailシリーズ」はスマートフォンやタブレットなどの電子機器用カバーガラスなどに使用されているが、近年、市場価格の下落や受注の伸び悩みにより業績が悪化。今後も収益性の回復が困難と判断した。2026年第3四半期に高砂事業所(兵庫県高砂市)での生産を終了する予定。 |

|

FPD/PCB NEWS〜12月4日

|

|

中電工業、中国電力、YKK AP 中電工業が地域の未来を共に創るフィールドとして4月から広島市南区出汐で展開する地域交流広場「ヤマヤマミタ」に、YKK APが開発する建材一体型太陽光発電の実証実験ハウス「HIROSHIMA ZERO BOX」を設置。ペロブスカイト太陽電池を内窓に組み込んだ建材一体型太陽光発電に加え、さまざまな太陽電池を設置し、発電した電気はハウス内の照明や空調に活用する。 |

|

FPD/PCB NEWS〜12月2日

|

|

富士紡ホールディングス 研磨材製造設備を増強 富士紡ホールディングスは、連結子会社であるフジボウ愛媛が研磨剤製造設備を増強すると発表した。投資額は約87億円。フジボウ愛媛本社壬生川工場(愛媛県西条市)の敷地に新たな建屋を建設し、研磨材製品であるソフトパッド製造ラインを増設する。完成は2028年度下期の予定。 |