|

STELLA通信は㈱ステラ・コーポレーションが運営しています。 |

FPD International 2009(10月28~30日) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

10月28~30日、パシフィコ横浜で開かれた「FPD International 2009」。毎年、直前に開かれた「CEATEC JAPAN」の流れを継ぐ形になるため、引き続きテレビ用TFT-LCDを巡ってメガコントラストパネルと3Dパネルに話題が集中した。CEATEC JAPAN未出展の海外パネルメーカーを中心にトピックスをレポートする。

ここにきて珍しくなくなってきたコントラスト100万:1以上のメガコントラストTFT-LCD。メガコントラストを実現するには、画面を分割し表示画像に応じてそれぞれのLEDバックライトを点灯・消灯するエリアコントロール(別名ローカルディミング)が不可欠となる。これまでメガコントラストといえばRGB-LEDをパネルの直下に配置するのが主流だったが、ここにきてコスト的に有利な白色LEDを用いる方式がデファクトスタンダードに。しかし、直下方式ではパネルとバックライトの距離を広くする必要があり、パネルを薄型化するのはきわめて難しい。このため、今回はメガコントラストと薄型化を両立するパネルのデモが相次いだ。 すなわち、白色LEDをパネルの上下に配置するサイドライト方式である。これならパネルの薄型化も容易だ。今回、サイドライトバックライト方式のメガコントラストTFT-LCDを展示したのはSamsung Electronics、LG Display、AU Optronics(AUO)、Chi Mei Optoelectronics(CMO)の4社。各社ともメガコントラストながら厚さを10㎜以下に薄型化。さらに、ローカルディミングによって消費電力を50~65%削減した。まさに“一挙三得”の次世代ディスプレイといえる。これに対し、日本メーカーのハイエンドモデルをみてみるとシャープは直下型、ソニーはサイドライト方式ながらメガコントラストではない。つまり、ソニーはローカルディミングを用いていないとみられる。これらを合わせ考えると、メガコントラストと薄型化を両立する技術では海外メーカーの方が一歩先行しているようだ。

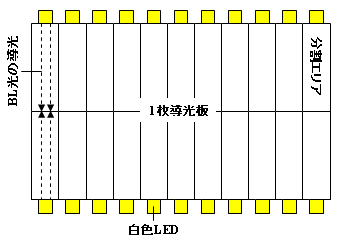

ところで、サイドライト方式でなぜローカルディミングが実現できるのか。この点についてはノウハウらしく明確に回答してくれるメーカーはなかったが、筆者は図1のような構造と推測している。つまり、導光板は1枚ものながら、中央部でバックライト光を遮断する構造になっているようだ。すなわち、導光板の“洗濯板構造パターン”を工夫して上下方向を2分割する仕組みだ。このため、原理的に上下の分割数は2に制約されるが、左右方向は白色LEDの使用個数によって自在に設定できる。ただ、上下方向が2分割に制約される点はエリア分割数が少なくなるため、コントラスト向上効果が小さく、超大型パネルには不向きかもしれない。したがって、メガコントラストという点では直下型が巻き返すとみる向きもある。 やはり3Dはメガネが必須 CEATEC JAPANで一大ブームを巻き起こした3D液晶テレビ。今回のFPD Internationalでも海外メーカーを中心にデモが相次いだ。CEATECで日本メーカーは特殊メガネを用いた3D液晶テレビをおもにデモしていたが、今回、海外メーカーはメガネありとメガネレスの両方をデモしたケースが多かった。前者に関しては日本メーカーと同様、完成度が非常に高く、すぐにでも製品化できるレベル。他方、後者は視差バリア方式やレンチキュラー方式を採用していたが、従来と同様、見た目の違和感が大きく視角も狭いなど製品化レベルとは言いがたい印象だった。

そんななか、東芝モバイルディスプレイは独自の時分割方式3D TFT-LCDを公開。OCB(Optically Compensated Bend)アクティブシャッター眼鏡とOCBモード低温Poly-Si TFT-LCDを組み合わせもので、眼鏡にOCB液晶シャッターを搭載。表示映像に同期させて右目と左目のシャッターを交互に遮断して3D化する仕組み。超高速応答というOCBならではの方式で、この結果、3Dで問題となる二重像を大幅に低減。また、解像度を低下させることなく3D表示が可能になる。展示したのは32型ワイドXGA(1366×768画素)で、その臨場感はきわめて高かった。 IGZO-TFT駆動パネルが相次いで登場 LCDと有機ELDに共通するが、今回はa-Si TFT、低温Poly-Si TFTに次ぐアクティブ素子としてアモルファスIGZO(In-Ga-Zn-O)TFT駆動パネルのデモが相次いだ。

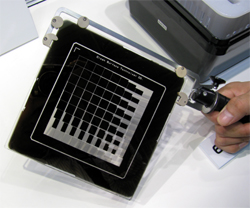

LCDでは、Samsung ElectronicsがIGZO-TFT駆動17型SXGA LCDを展示した。TFTは旧世代のエッチングストッパータイプで、IGZO半導体層の膜厚は100nm。キャリアモビリティは7cm2/V・sec、ON/OFF電流レシオは107、Vthは0Vとa-Si TFTを大幅に上回るハイスペックをマーク。ただ、欠陥こそなかったものの、画面周囲に輝度ムラがみられるなどユニフォミティに課題を残した。 他方、LG Displayは6.4型TFT-LCDを展示。キャリアモビリティは5cm2/V・secで、中型ながら非常にいい出来栄えだった。 有機ELDならではの新たなアプリケーションを 有機ELDでは今年もSamsung Mobile Displayが圧倒的なプレゼンスをみせつけた。周知のように同社は携帯電話向けなどの小型パネルを量産中だが、今回はノートPC、モニター、テレビといった中大型分野へ侵攻する姿勢を鮮明にした。具体的にはミニノートPC用では7.1型ワイドSVGA(1024×600画素)、モニター/テレビ用では14型ワイドXGA(1360×768画素)、テレビ用では30型フルHDパネルを展示。いずれも低温Poly-Si TFT駆動のトップエミッションパネルで、輝度は200~300cd/m2、コントラストは10万~100万:1、色再現性はNTSC比100%とハイスペック。その完成度もかなり高く、ハイスペックTFT-LCDと比べても鮮やかという点で明らかに上回るレベルだった。こうしたデモをみると、TFT-LCDの牙城だった30型以下のフィールドでも十分侵食できるのではと感じた。

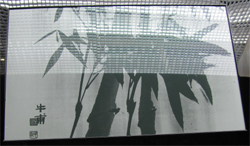

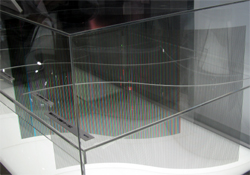

テクノロジートピックスとしては、IGZO-TFT駆動のテレビ用19型パネル(960×540画素)も公開。輝度や色再現性といったスペックは上記の低温Poly-Si TFT駆動パネルと同等だったが、欠陥が多く、コントラストも低いなど製品化にはまだ時間がかかりそうだ。 同社は有機ELDの新たなアプリケーションを想定させるデモも連発。まずは写真9のスマートフォン用3.5型ワイドVGAパネル(480×800画素)で、曲率半径500㎜まで曲げることができる。このため、通話する姿勢に最適なベンディング形状が実現する。また、写真10のようなIDカード用2型QVGAパネルも展示。超薄型という有機ELDのアドバンテージを活かしたプロポーザルで、こちらも既存のTFT-LCDでは困難なアプリケーションを開拓する姿勢を示した。 インフォメーション用途では、半透過型カソードを用いた透明パネル(176×220画素)を披露。写真11のように背面からも画像が認識できるもので、輝度はトップ(正面)側が300cd/m2、ボトム(背面)側が100cd/m2。透過率は30%である。周知のように両面発光パネルは総じてコントラストが低くなるが、このパネルは10万:1とハイコントラストを確保している。 LG Displayも透明パネルやフレキシブルパネルをデモ 対するLG Displayはテレビ用15型パネル(1366×768画素)、医療用20.7型パネルなどを展示。こちらも完成度はかなり高かったが、スペックは公開せず。

また、メタルフォイルをサブストレートに用いたa-Si TFT駆動の4.3型HVGAパネル(480×320画素)も展示。輝度は150cd/m2、コントラストは1000:1。厚さはわずか0.25㎜で、写真13にように曲げた状態でフレキシブル性を誇示した。ただ、線欠陥、点欠陥とも多数あり、開発・試作に過ぎない印象だった。 さらに、同社も透明有機ELD(写真11)を公開。写真14の花火が写っているのがトップ面で、バックが透けているのがわかる。透過率は30%で、乾燥材レスでガラス封止した。ただ、コントラストが低く、Samsung Electronicsに比べ完成度は低かった。 AUOが有機ELD事業に再参入

有機ELDから撤退していたAU Optronicsも久しぶりに有機ELDを公開した。What's NEWはIGZO-TFT駆動パネルで、ボトムエミッション構造の2.4型QVGAパネルとパーソナルテレビ用14型フルHDパネルを披露した。どちらもスイッチングTFT、ドライビングTFT、ストレージキャパシタという2T1C構成で、輝度は200cd/m2、色再現性はNTSC比72%。8.3msecで高速駆動し、動画ボヤケを低減できることをアピールしていた。 国内メーカーでは、東芝モバイルディスプレイがトップエミッション構造の3.2型低分子有機ELD(480×854画素)を公開。解像度302ppiというハイレゾリューションパネルで、消費電力を前年比30%削減した。しかし、製品化に関して説明員は「実用的な商談があれば」と回答。技術的には量産可能ながら、いまだ量産出荷のメドがついていないことを認めた。 高分子有機ELは住友化学が孤軍奮闘するものの・・・・・・

上記の低分子有機EL陣営に対しかなり出遅れている高分子有機ELでは、今年も住友化学が孤軍奮闘した。展示したのは大日本印刷が試作したモノカラーインジケーターパネル、3.5型アクティブ駆動有機ELD、50×50㎜クラスの面光源。アクティブパネルは子会社のSumationが試作したものだが、欠陥が多数あり、輝度、コントラストとも低いなど実用化レベルにはみえなかった。なお、いずれも発光材料が蛍光か燐光かは明らかにしなかった。今回のデモをみても高分子有機ELの巻き返しは容易ではなく、生き残る道は安価なインジケーター用途に限られるのではと再認識した。 Ignisが有機ELD用a-Si TFTで存在感 有機ELDのライセンス関連企業では、Ignis Innovation(カナダ)が存在感を示した。同社は有機ELD用a-Si TFTに特化したライセンス企業で、携帯電話用パネル向けとして画像焼き付け低減の補正技術「AdMO」、テレビやPC用パネル向けの補正技術「MaxLife」をアピール。前者を採用した2.2型QVGAパネルは輝度200cd/m2、コントラスト100:1で、a-Si TFT駆動では異例といえる5万時間という輝度半減寿命を確保。技術供与しているPrime View International(PVI)が量産ラインで試作したもので、PVIが来年から量産する予定だ。

他方、後者を用いて試作したのが4.3型パネル(288×154画素)。こちらは白色EL+CF方式によるCF方式パネルで、a-Si TFT設計はIgnis、パネル設計はKodak、パネル試作はPVIが担当。画素はRGBWの4ドット構成で、7万5000時間というロングライフを実現した。ただ、欠陥が多数あり決して出来栄えはよくなかった。この点について説明員は「このパネルはPVIの試作ラインで試作したためで、本質的な問題ではない」と強調していた。 なお、どちらもa-Si TFTは補償回路二つを含めた5T1C構成で、フォトマスク枚数は6枚。独自のTFT設計・駆動技術によって有機ELD用a-Si TFTで問題となるVthシフトを1/3以下に抑制した。 Kodakも有機EL面光源のライセンスに名乗り

低分子有機ELDのパイオニアであるEastman Kodakはフォトフレーム用7.6型アクティブ駆動有機ELD、そして今回初めて6×6インチの白色有機EL面光源を披露した。発光ユニットを直列で2段重ねたタンデム構造で、燐光材料を用いることにより発光効率を45lm/Wに向上。チャンピオンデータでは66lm/Wが得られたという。色温度は3000Kで、演色性は90以上。詳細は明らかにしなかったが、独自のショート不良低減層を設けて輝度ユニフォミティと歩留まりを高めた。製品化に当たっては、デバイスメーカーに技術をライセンス供与したい考えだ。 同社は独自のフラッシュランプ蒸着源「VIST(Vapor Injection Source Technology)」も紹介。有機材料をフラッシュランプによって逐次蒸発・昇華させる蒸着源で、常時材料を加熱する通常ポイントソース蒸着源に比べ材料の寿命、利用効率が大幅に向上する。ブースでは、VISTと通常蒸着源で試作した緑色モノカラーパネルも展示。表1のように特性はほぼ同等と実用化に問題ないことを示した。 E Inkのカラー電子ペーパーの出来はいまひとつ ここにきて新たなFPDとして認知されてきた電子ペーパーでは、カラーパネルやフレキシブルパネルといった次世代パネルのデモが相次いだ。

このフィールドのリーディングカンパニーであるE Inkはe-book、電子棚札、USBメモリー、腕時計、IDカードなど、すでに同社のマイクロカプセル型電気泳動ディスプレイが量産採用されている完成品を展示し、その圧倒的な先行ぶりを印象づけた。テクノロジー面でのWhat's NEWは4096色表示のカラーパネルで、前面基板上にRGBW構成のマイクロカラーフィルター(CF)を設けてカラー化した。展示したのは9.7型UXGAパネルと6型SVGAパネルだが、どちらも静止画表示でかなり暗め。当然のことながらコントラストも低く、製品化にはまだ時間がかかるように感じた。 同社のブースではアクティブマトリクス駆動マイクロカプセル型電気泳動ディスプレイを量産しているPrime View Internationalもデモ。トピックスはプラスチックフィルム基板を用いたモノクロフレキシブルパネルで、6型SVGAと9.7型ワイドSVGA(1200×825ドット)を展示。来年から量産することを明らかにした。こちらは実績あるモノクロパネルだけに製品化にはノープロブレムといった印象だった。 ブリヂストンはフレキシブルカラー電子ペーパーを公開

対するブリヂストンは、目玉として10.7型カラーフレキシブル電子ペーパーを披露した。サブストレートに安価なPETフィルムを用い、前面基板上にマイクロCFを設けることで4096表示を実現した。このサイズでQVGAなので少し粗く感じるが、明るさは及第点。厚さは世界最薄レベルの5.8㎜。Roll to Roll対応ラインで試作した。ブースでは写真24のように曲げた状態でデモ。曲率半径20㎜までのフレキシブル化を実現した。来年からサンプル出荷する予定だ。 ちなみに、カラーパネルを含め同社の電子ペーパー「QR-LPD(Quick Response-Liquid Powder Display)」はすべてパッシブマトリクス駆動で、説明員は「電子ペーパーは動画対応にする必要がないため、コスト的に有利なパッシブ駆動に専念している」と説明していた。 米SiPix Imagingを子会社化したAU Optronicsは、今回初めてSiPixの電子ペーパーをデモ。展示したのはe-book用6型パネル、フレキシブル6型SVGAパネル、デジタルサイネージ用20型パネル。いずれもモノクロパネルで、6型SVGAはかな

り高精細で、プラスチックフィルム基板を用いたフレキシブルモデルも披露した。一方、20型パネルは欠陥が多数あり、コントラストも低いなど完成度はいまひとつだった。 新たな電子ペーパーが 周知のように、上記3社を含め電子ペーパーは帯電トナーを用いる電気泳動方式が主流だが、独自のユニークな電子ペーパーを披露したのが蘭Liquavista。ピクセル内に充填した水が着色オイルを画素コーナーに押しのけることで二値表示を行うエレクトロウェッティングディスプレイで、疎水性絶縁体(フッ素樹脂)が疎水を示すときは着色オイルが表面に安定した層を形成してオイルの色を表示し、親水を示すときは上にある水が着色オイルを押しのけ、下にある反射層が現れて白表示となる。容易に想像できるように応答性がmsecオーダーと高いのが特徴だ。

展示したのはe-book用6型モノクロパネルと3型カラーパネルで、後者は前面基板上にマイクロCFを設けることでカラー化した。表示色も少なくコントラストも低かったが、フル動画を表示するなど他の電子ペーパーでは不可能なデモを演出。モバイル用超低消費電力FPDとして差別化できることをアピールした。ちなみに、同社はエレクトロウェッティングディスプレイをディスプレイメーカーへライセンス供与するビジネスを想定している。 超薄板ガラスを用いた有機EL面光源も ガラス基板関連では、今年も日本電気硝子が超薄板ガラスをデモ。0.1㎜厚ガラスをロール状にして展示したもので、やはりインパクトは抜群だった。幅は800㎜、長さは400mで、0.1㎜厚なら曲率半径200㎜、0.05㎜なら70㎜まで曲げることができる。 同社のブースでは、この0.1㎜厚ガラスを用いて試作した有機EL面光源も展示。有機エレクトロニクス研究所が試作した140×140㎜デ バイスと300×300㎜デバイスで、トータル厚みをわずか0.2㎜に薄型化した。もちろん、ガラスだけにガスバリア性は水蒸気が10--5g/m2/day以下、酸素が10-2cc/m2/day以下ときわめて高い。 市販のガラス基板を独自エッチングで0.015㎜に薄型化

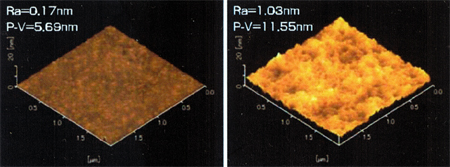

一方、パターニングメーカーのミクロ技術研究所はユニークな“曲がるガラス”を披露した。驚異的なのは、極薄ガラス基板を用いずに、厚さ0.015㎜に薄型化したこと。つまり、市販の0.6~0.7㎜厚ガラス基板を薄くする。その手法については「独自のウェットエッチング法で、通常のウェットエッチング法とは異なる」とコメント。詳細がわからないため評価しようがないが、写真29のように通常のウェットエッチング処理ガラスに比べ表面平滑性も高い。いうまでもなく同社はパターニングメーカーであるため、CF、リブパターン、電極などを設けた各種加工サンプルを展示。マックス370×470㎜まで対応できる。当面は各種パターンを設けた超薄板ガラスをプラスチックフィルムに貼り付けてフレキシブル性とガスバリア性を付与する用途を想定している。

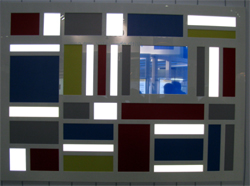

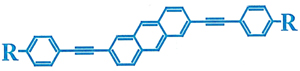

LG Chemは蛍光&燐光を用いた白色有機ELを公開 韓国の材料メーカー、LG Chemは同社の有機材料を用いた白色有機EL面光源を公開した。青色蛍光ユニットと緑色&赤色燐光ユニットを直列で接続したタンデム構造で、効率は30lm/W、輝度半減寿命は1万時間(@3000cd/m2)を確保した。ブースでは写真30のようにデザイン用途を想定したデモを演出。サイズも50×70㎜、150×20㎜、150×30㎜、150×150㎜と4種類を用意。白色面光源市場へ参入する姿勢を示した。 ペンタセンに匹敵する高性能有機半導体材料が登場 高性能な有機半導体材料を紹介したのが出光興産。ベースとなる分子構造は図2の通りで、蒸着型で3.5cm2/V・sec、塗布型で1cm2/V・secとペンタセン以上の高いキャリアモビリティを示す。ペンタセンで問題となる大気安定性も良好で、Tg(ガラス転移点)も200℃程度と高い。この有機半導体材料を用いて試作したトップコンタクト型有機トランジスタのON/OFF電流レシオは105~106、Vthは30~40Vだったという。

IGZOターゲットのデモも活発に 前記のようにLCDや有機ELDではIGZO-TFTを用いる動きが活発化しており、ターゲットメーカーからもIGZOターゲットの紹介があった。三井金属は200×350㎜の実物を展示。相対密度は90%程度である。IGZOの比率(at%)はInが1、Gaが1、Znが1、Oが4のいわゆる“1114”と、Inが2、Gaが2、Znが1、Oが7のいわゆる“2217”の2種類が知られており、同社はどちらにも対応できる。 一方、アルバックは1114のIGZOターゲットを紹介。3ピース構成で最長1200㎜の超大型ターゲットが供給できる。2217ターゲットの供給については、「1114、2217に限らず、組成比率は無数にあり、ニーズによって製品化できる」とコメント。組成比率はターゲット組成技術の問題ではなく、膜の特許関係に起因することを再認識させられた。

輝度向上フィルムで有機ELの効率を大幅に向上 フィルム関連では、日本ゼオンが有機ELデバイスの光取り出し効率を高める輝度向上フィルムをアピールした。ナノインプリント法などによって微細凹凸パターンを設けたゼオノアフィルムを有機ELデバイスの前面に貼り付ける仕組みで、ブースでは有機エレクトロニクス研究所が試作した白色有機EL面光源を展示した。フィルムレスデバイスに比べ効率が約40%向上するという。もちろん、ELの発光スペクトルによって微細凹凸パターンのデザインルールも自在に対応可能だ。 G11対応の超大型フォトマスクも フォトマスクでは、SKエレクトロニクスが第10~11世代対応の超大型フォトマスクを披露した。正確なサイズはユーザーとの関係もあり1700㎜クラスと明確にしなかったが、最小3μmのCr遮光パターンが形成できる。ちなみに、展示したフォトマスクはニコンの基板、クリーンサアフェイス技術のマスクブランクスを用いて加工し、最後に旭化成のペリクルを貼り付けた。 大型基板ではハーフトーンマスクが主流? 一方、クリーンサアフェイス技術は4枚フォトマスクTFT向けとしてハーフトーンマスクブランクスをアピールした。周知のように、a-Si TFTを4PEPで作製するにはグレートーン露光もしくはハーフトーン露光が不可欠になる。前者は露光装置が解像できない1μm以下の超微細スリットパターンを本パターン内に数本設け、その部分の露光量を低減するが、大型フォトマスクになると超微細パターンだけに歩留まりが低下するという問題がある。これに対し、ハーフトーン露光はハーフトーン露光したい部分に透過率が比較的高い中間膜を設けたフォトマスクを使用して露光する。

同社がリコメンドしているのがハーフトーンマスクで、半透過膜はCrOx膜を膜厚40nm程度で成膜するか、もしくは通常のCr膜を10nm程度で薄膜成膜する。作製フローは、①クリーンサアフェイスが通常のCrパターンを設けたマスクブランクスをフォトマスクメーカーへ供給する、②フォトマスクメーカーがCr膜をパターニングして本パターンを作製した後、クリーンサアフェイスへリターンする、③クリーンサアフェイスが半透過膜を成膜し、再度フォトマスクメーカーへ出荷する、④フォトマスクメーカーが半透過膜をパターニングする、といった流れになる。かなり面倒なフローだが、クリーンサアフェイスサイドにおけるそれぞれの作業は1日で処理して出荷できるため、トータルでは4~5日で完成する。1200×1400㎜クラスの第8世代クラスまで対応可能で、すでに大型フォトマスクではグレートーン露光方式よりも主流になっているようだ。 ラジカルCVD法で無機膜を積層しガスバリア膜に 製造装置は総じてWhat's NEWが少なく盛り上がりに欠けた印象が否めなかった。そんななか、東レエンジニアリングは有機デバイスの封止・ガスバリア膜向けとしてラジカルCVD法によるマルチレイヤー膜を提案した。プラズマCVD装置内に仕切り板を設け、ここでイオンと電子をトラップし、ラジカルだけを基板に入射させる仕組みで、この結果、プラズマダメージの少ない膜が100nm/min程度と比較的ハイレートで成膜できる。有機EL、有機トランジスタ、有機太陽電池の封止・ガスバリア膜としてはSi系無機ガスバリア膜と低密度のSi系無機バッファ膜を交互に成膜する無機ハイブリッドレイヤーを考案。容易に想像できるように前者はガスバリア性、後者はピンホールカバリング性と柔軟性を担う。レイヤー数は10~30で、可視光透過率は90%以上、水蒸気透過性は7.3×10-6g/m2/day以下をマーク。無機膜だけに気になる残留応力も膜厚やレイヤー数などによって制御可能で、標準で5MPa程度に抑制できる。もちろん、基板温度も75~150℃と低温でよく、フレキシブル基板にも対応可能となっている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| REMARK 1)Stella通信はFPD&PCB関連ニュースの無償提供コーナーです(ステラ・コーポレーションがFPDやPCBそのものを製品化しているわけではありません)。 2)この記事はステラ・コーポレーション 電子メディア部が取材して記事化したものです。 |