|

STELLA通信は㈱ステラ・コーポレーションが運営しています。 |

第86回応用物理学会秋季学術講演会(9月7~10日) |

|||||||||||||

9月7~10日、名城大学天白キャンパス&ONLINEで開催された「第86回応用物理学会秋季学術講演会」。有機EL、酸化物TFT、ペロブスカイト太陽電池を中心にホットトピックスをクローズアップする。 Al錯体をドープしたTADFを用いてピュア青色OLEDを

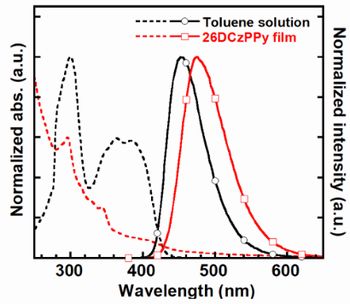

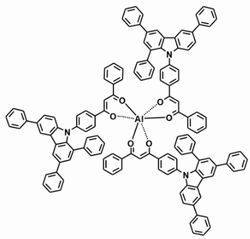

図1に新たに設計したAl金属錯体TADF材料AlB-1の化学構造を示す。配位子には電子供与性基のトリフェニルカルバゾール、電子受容性基のジベンゾイルメタンを使用。対応する臭化物を合成した後、鈴木宮浦クロスカップリング、Buchwald-Hartwigアミノ化反応および配位子交換反応により合成した。カルバゾール誘導体ホスト材料26DCzPPyに10wt%ドープした薄膜を作製した。 まず熱物性評価では、5%熱分解温度498℃と高い熱安定性を示した。次に、トルエン希薄溶液を光学物性評価した結果、フォトルミネッセンス量子収率(PLQY)は42%、発光ピーク波長452nmの純青色発光を示した(図2)。さらに、カルバゾール誘導体ホスト材料にAl錯体をドープした薄膜の光学物性を評価したところ、PLQYは100%、発光ピーク波長は476nmの水色発光を示した(図2)。蛍光寿命測定装置によるドープ膜の測定より、一桁マイクロ秒の遅延蛍光寿命を確認し、低温6Kと比較し室温300Kで遅延蛍光強度が増加した。 そこで、ITOアノード/PEDOT:PSSホール注入層/発光層/電子輸送層/カソードという塗布型素子を作製。その結果、ピーク波長475nm、x=018、y=0.31という青色発光が得られ、外部量子効率も17.9%に達した。 有機EL、有機太陽電池、有機トランジスタを一体化

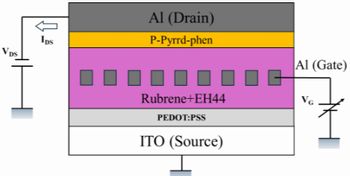

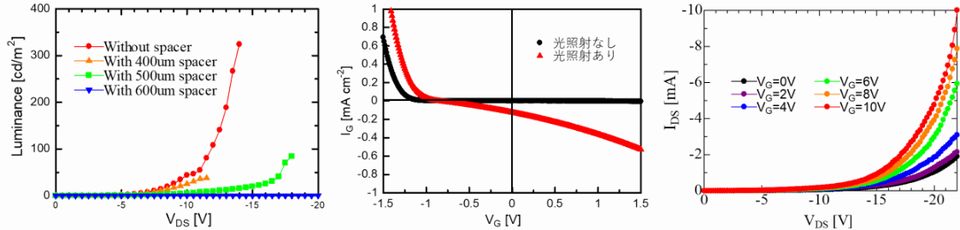

図3は作製した多機能有機半導体デバイスの構造で、基本的に縦型静電誘導トランジスタ(SIT)構造を応用したといえる。洗浄+UVオゾン処理したITO膜ガラス基板上にPEDOT:PSS膜をスピンコートした後、ルブレンとEH44を共蒸着。約20μm幅のメタルマスク開口部からAlを蒸着し、再度ルブレンとEH44を共蒸着。その後、電子注入材料p-Pyrrd-Phenを蒸着し、最後にAl膜を蒸着した。ゲートAl蒸着時は電流制御のため基板とマスクの間に厚さ400μm、500μm、600μmのスペーサーを設けた。これは、空乏層の厚みを想定したものである。 試作デバイスの発光、発電、電流制御特性を図4-(a)、(b)、(c)に示す。(a)よりスペーサーを用いない場合もっとも輝度が高くなり、ディスプレイに必要な輝度300cd/m2が得られた。また、(b)より疑似太陽光を照射すると変換効率約0.024%と低いものの発電特性が確認できた。さらに、(c)よりドレイン-ソース間に流れる電流がゲート電圧により制御できることが確認できた。

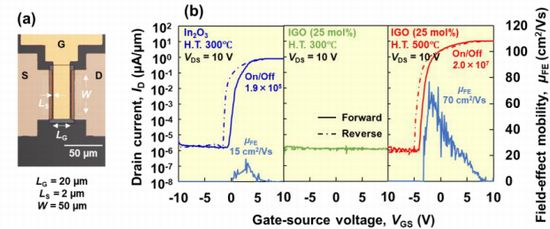

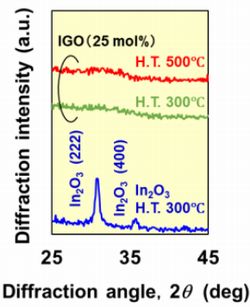

アニール温度を500℃にまで高めるとIGO-TFTの特性が大幅に改善 酸化物TFTに関しては、大阪工業大学とウシオ電機の研究グループがIn2O3にGaを添加したInGaO(IGO)-TFTを作製する際、Ga添加量と熱処理温度がデバイス特性にどのように影響するのかについてポスター発表した。 実験では硝酸インジウム三水和物(In(NO3)3・3H2O)を超純水に溶解し、モル濃度0.3mol/LのIn2O3前駆体溶液を作製。さらに、硝酸インジウム三水和物と硝酸ガリウム水和物(Ga(NO3)3・xH2O)を用いて、In/Gaのモル比が75/25mol/%になるように調合したモル濃度0.3mol/LのIGO(25mol%)前駆体溶液も作製した。 そして、親水化処理を施したガラス基板上にこれらの前駆体溶液をスピンコート塗布し、回転数2000rpmで30秒間回転させて薄膜形成した。塗布後、エキシマ光を90分間照射した後、300℃または500℃で熱処理した。薄膜形成後、トップゲート-トップコンタクト型TFTを作製し、伝達特性を評価した。

図6に作製したトップゲート-トップコンタクト型In2O3-TFTおよびIGO(25mol%)-TFTの伝達特性を示す。300℃アニールのInO-TFTでは、ON/OFF比が約1.9×105と明瞭なスイッチング動作が確認された。一方、同条件下のIGO(25 mol%)-TFTではスイッチング動作しなかったが、アニール温度を500℃まで上昇させるとON/OFF比2.0×107、キャリアモビリティ70cm2/V・sが得られた。さらに、ドレイン電流密度は10μA/μmを達成し、ヒステリシスの改善傾向も確認された。これはGaの酸素親和性の高さにより酸素欠損が抑制され、キャリア密度と安定性のバランスが改善されたことを示唆している。 ホール輸送層にキレート化合物を添加してペロブスカイト太陽電池の効率を向上 ペロブスカイト太陽電池(PVK)については、埼玉大学の研究グループがホール輸送層にキレート化合物をドープすることによりペロブスカイト層の底面を不動態化し、光電変換効率(PCE)を向上したことを報告した。

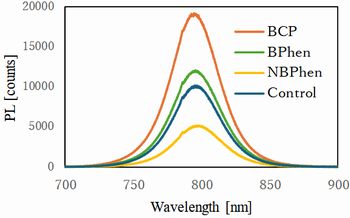

図7はフォトルミネッセンス強度で、BCPやBPhenを用いた場合、リファレンスよりも高い強度を示した。これはBCP、BPhenがペロブスカイトの不動態化に寄与していることを示す。 次にデバイス特性を評価したところ、BCPデバイスとBphenデバイスはリファレンスよりも高い光電変換効率を示し、とくに前者では光電変換効率14%が得られた。さらに、逆構造ペロブスカイト太陽電池のホール輸送材料として一般的な可溶性ジアミン誘導体Spiro-OMeTADを用いた際もリファレンスの13.7%に対し、BCPデバイスは18%ときわめて高い値が得られた。ペロブスカイト層の不動態化によって、とくに解放電圧とフィルファクターが向上したためと考えられる。 Snペロブスカイトを塗布後、減圧乾燥+アニールして被覆率を向上 Pbフリーペロブスカイト太陽電池として期待されるSnペロブスカイト太陽電池では、京都大学が大面積に均一成膜できるSnペロブスカイト層形成プロセスを報告した。 周知のように、ペロブスカイトの成膜法はスピンコート時に貧溶媒を滴下する貧溶媒法が一般的だが、貧溶媒による結晶化速度が速すぎて膜の被覆率が低く大面積基板に対応できないという問題がある。実際、これまでの報告ではデバイスサイズは1×1cm2、光電変換効率は17%にとどまる。そこで、Snペロブスカイトの結晶成長を配位性添加剤によって制御することにより、貧溶媒を使用しないニュープロセスを開発した。具体的には各種塗布法でプリカーサ溶液を塗布後、1分間減圧乾燥処理し、最後に100℃×20分アニールする仕組み。

この結果、疎水性の高い正孔回収材料であるMeO-2PACz上にも緻密なSnペロブスカイト膜が形成可能となり、ITO/MeO-2PACz/EDA0.01FA0.98SnI3/C60/BCP/Agという構造のセルで11.6%の光電変換効率が得られた(図8-左)。これに対し、PEDOT/PSSホール輸送層を用いた際の光電変換効率は10.5%だった。また、活性面積21.6cm2(7.5×7.5cm2)の太陽電池モジュールでも6.8%の光電変換効率が得られ、この方法が大面積基板にも有効なことが確認できた(図8-右)。 C60電子輸送層が逆構造ペロブスカイト太陽電池に有効なのはPVK内部に浸透するから 千葉大学と日産化学の研究グループは、逆型ペロブスカイト太陽電池の電子輸送層に用いられるC60などのフラーレン誘導体の優位性を解明したことを報告した。本来、電子親和力が3.7~4.2eVの電子輸送材料ならペロブスカイト層と良好な電子準位接続が期待されるが、実際にはフラーレン誘導体のみしか優れた光電変換効率が得られないため、電子親和力が4.0eVのC60と4.2eVで代表的な有機半導体であるPTCDAを比較することにした。ちなみに、これまでに報告されている光電変換効率はC60デバイスは25%、PT-CDAデバイスが14.3%と大きな差がある。

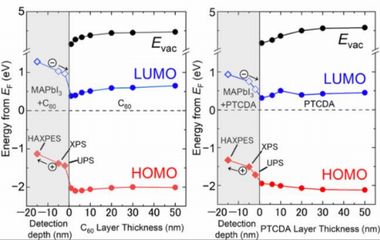

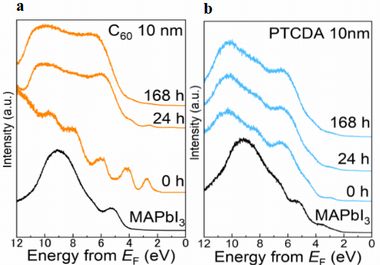

図9のように、C60に由来するスペクトルは時間の経過とともに減少し、24時間でほぼ消失した。一方、PTCDAでは168時間でも表面に残っており、312時間で消失した。この傾向は紫外光電子分光(UPS)においても同様だった。つまり、C60およびPTCDAがMAPbI3層内部へ侵入すること、そしてC60の方が侵入しやすいことが明らかになった。 次に、C60およびPTCDAの侵入が価電子帯上端(VBM)に与える影響を評価するため、検出深さの異なる三つの手法、紫外光電子分光(UPS、検出深さは約3nm)、X線光電子分光(XPS、約5nm)、硬X線光電子分光(HAXPES、約15nm)を用いてVBMの深さ依存性を評価した。さらに、MAPb3層とETLの界面の電子準位接続をUPSと低エネルギー逆光電子分光(LEIPS)によって評価した(図10)。その結果、C60およびPTCDAのいずれにおいても、MAPbI3層内部で電子収集およびホールブロックに適したバンドの曲がりが観測された。すなわち、C60とPTCDAで電子準位接続には大きな差異が認められなかった。 以上の結果から、両分子の違いはC60がMAPbI3へより侵入しやすいことに起因すると考えられる。C60はMAPbI3内部により深く広がることで、広範なバンドの曲がりを形成し、その結果、電子収集特性が向上すると考えられる。 ゼオライトナノ粒子をデバイス内に直接取り込んで水分子を選択的に捕捉 東京大学の研究グループは、ペロブスカイト太陽電池の実用化に当たって課題となっている耐久性改善策として、水分子を高速かつ選択的に取り込むゼオライトをナノ粒子化してデバイス内部に直接組み込むことを提案した。

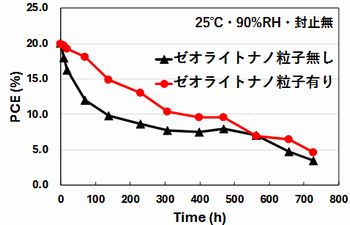

ゼオライトナノ粒子を表面改質しなかった場合、1μmを超える凝集体が形成されたのに対し、表面改質した場合はナノサイズ粒子が均一に分散した。ゼオライトナノ粒子をFAPbI3上に積層したデバイスの初期効率は19.7%で、ゼオライトレスデバイスの20.0%とほぼ同じだった。また、封止レスで25℃、90%RH環境下でのデバイス耐久性試験を行った結果、図11のようにゼオライトナノ粒子を積層したデバイスはゼオライトレスデバイスに比べ耐久性が向上し、ペロブスカイト層の劣化が抑制できることが確認できた。 ちなみに、発表後の質疑応答で「他の箇所にもゼオライトナノ粒子を設けたことは?」との質問があった。これに対しては、「Au電極の上、そして電子輸送層内にも設けたことがあるが、耐久性改善効果はみられなかった」とのこと。 ガラスフリットを用いてペロブスカイト太陽電池をレーザー封止 これに対し、産総研の研究グループはペロブスカイト太陽電池の封止方法としてガラスフリットを用いたレーザー封止法を提案した。 そのプロセスフローだが、まずガラスペースト(AGCエレクトロニクス社製)をカバーガラス上に線幅350μm、膜厚20μmでスクリーン印刷し、400℃で仮焼成する。この後、ペロブスカイトセルと窒素雰囲気下で貼り合わせ、赤外レーザー(λ=940nm)をスポット径1.8mmでガラスペースト部のみを局所加熱して溶融させることで封止する。封止後に測定した線幅は410μm、高さは7μmで、レーザー照射によってガラスフリットが押しつぶされていることが確認できた。いうまでもなく、この手法ではガラスフリットの溶融によって高い気密性が確保できるだけでなく、レーザー加工によりガラスペースト部のみを局所加熱するため、封止プロセス中のアクティブエリアの温度上昇が抑制できる。気になるシール部とデバイスエリアの距離も1㎜以上なら問題ない。

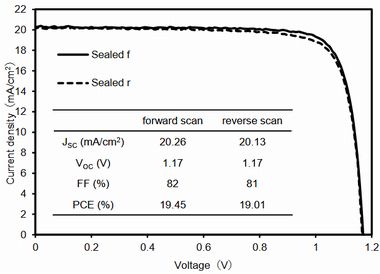

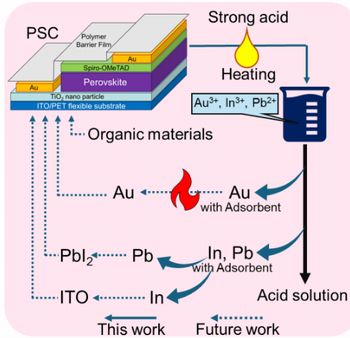

次に、逆型ペロブスカイト太陽電池のガラス封止セル(有効面積1.04cm2)を作製し、J-V特性を測定した。この結果、ガラス封止セルで高い変換効率(forwardscan:19.45%、reverse scan:19.01%)が維持されていたことから(図12-(c))、この封止プロセスはペロブスカイト太陽電池に大きな損傷を与えないことが実証された。 さらに、耐熱性を評価するため、22℃と84℃に設定した信頼性評価試験を行ったところ、24時間後でも前者では特性が変化しなかった。これに対し、84℃では初期の80%に特性が低下した。 ペロブスカイト太陽電池からPb、In、Auをリサイクルすることに成功 金沢大学の研究グループは、Pb系ペロブスカイト太陽電池の本格実用化に当たって最大の課題とされるリサイクル対策について研究、廃棄後のデバイスからAu、In、Pbを分離回収することに成功した。

この結果、ペロブスカイト太陽電池に含まれるAu、In、Pbが加熱した塩酸と硝酸の混合物へ溶解したことを確認。DMC-2の使用により溶液中からAuを選択的に85%以上吸着回収することができた。また、硫酸による脱着により、Pb、Inがともに吸着した樹脂からInを選択的に溶液中に分離することができた。一方、有毒金属であるPbは吸着操作を行った後の溶液中濃度がICP-AESの検出限界値以下と、溶液から固相へ100%回収できた。 この結果、ペロブスカイト太陽電池に含まれるAu、In、Pbが加熱した塩酸と硝酸の混合物へ溶解したことを確認。DMC-2の使用により溶液中からAuを選択的に85%以上吸着回収することができた。また、硫酸による脱着により、Pb、Inがともに吸着した樹脂からInを選択的に溶液中に分離することができた。一方、有毒金属であるPbは吸着操作を行った後の溶液中濃度がICP-AESの検出限界値以下と、溶液から固相へ100%回収できた。 参考文献 1)千葉ほか:熱活性化遅延蛍光を示す青色アルミニウム錯体と塗布型有機EL、第86回応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集、12-025(2025.9) 2)店橋ほか:多機能有機半導体デバイスの作製及び特性評価、第86回応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集、12-030(2025.9) 3)落合ほか:水系前駆体溶液とエキシマ光照射プロセスを用いたトップゲート型InGaO薄膜トランジスタの作製と特性評価、第86回応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集、21-071(2025.9) 4)笹本ほか:効率的なペロブスカイト太陽電池のためのキレート添加正孔輸送層、第86回応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集、12-378(2025.9) 5)原田ほか:減圧乾燥法による基板の大きさや濡れ性の影響を受けにくいスズペロブスカイト成膜手法の開発、第86回応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集、12-043(2025.9) 6)戸崎ほか:ペロブスカイト太陽電池の電子輸送層におけるフラーレン優位性の要因、第86回応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集、12-045(2025.9) 7)小関ほか:ゼオライトナノ粒子を用いたペロブスカイト太陽電池の耐久性向上、第86回応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集、12-442(2025.9) 8)荒木ほか:レーザー加工を用いたペロブスカイト太陽電池のガラス封止、第86回応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集、12-401(2025.9) 9)矢澤ほか:金属吸着材を使用したペロブスカイト太陽電池からのPbおよび有価金属回収、第86回応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集、12-049(2025.9) |

| REMARK 1)Stella通信はFPD&PCB関連ニュースの無償提供コーナーです(ステラ・コーポレーションがFPDやPCBそのものを製品化しているわけではありません)。 2)この記事はステラ・コーポレーション 電子メディア部が取材して記事化したものです。 |

フィルムマスクでガラスマスク並みの寸法安定性が得られます。 |

図13 ペロブスカイト太陽電池の分解・金属回収フロー9)

図13 ペロブスカイト太陽電池の分解・金属回収フロー9)