CEATEC 2023 今年もディスプレイはMicro-LEDが主役に

有機系太陽電池はペロブスカイト、有機薄膜、色素増感の競争が激化

10月17~20日、幕張メッセで開催された「CEATEC 2023」。ディスプレイ関連ではMicro-LEDに関するプロポーザルが中心で、一方、有機系太陽電池ではペロブスカイト太陽電池、有機薄膜太陽電池、色素増感太陽電池の競演がみられた。

新たな透明ディスプレイで対面コミュニケーションなどの新需要を開拓

写真1 20.8型透明ディスプレイRealClear |

まずディスプレイモジュールでは、ジャパンディスプレイが新たな透明ディスプレイ"RealClear"を披露した。TFT-LCDモジュールの下部にRGB-LEDを配置し、それぞれの色のLEDを順次点灯させるフィールドシーケンシャル駆動によって透明化したもので、もちろん偏光フィルムや位相差フィルムといった従来LCDでは不可欠な光学フィルムは不要である。その光透過率は約90%と、背面が透けて見えるシースルー性は十分といえる。もちろん、透過性とトレードオフの関係になるため、コントラスト比は30:1程度にとどまる。ブースでは4096色表示の20.8型パネル(1280×720画素)と12.3型パネル(1440×540画素)を展示。店頭などでの対面コミュニケーションに最適なことを強調していた。

E InkがフレキシブルIGZO-TFT駆動電子ペーパーを初披露

写真2 フレキシブルIGZO-TFT駆動8型電子ペーパー |

電子ペーパーでは、E Ink HoldingsがフレキシブルIGZO-TFT駆動8型カラー電子ペーパー(マイクロカプセル型電気泳動ディスプレイ、1920×1440画素)を披露した。ポリイミドフィルムをサブストレートに用いた同社初のフレキシブルパネルで、キャリアモビリティの高いIGZO-TFT駆動によって表示書き換え速度をカラーで1.5秒に短縮。表示色も3万色強に増やした。同社はIGZO-TFT駆動パネルとしてリジッドの8型カラーパネル(1920×1440画素)、8型モノクロパネルも展示。ある程度の書き換え速度が求められるアプリケーションではa-Si TFTに代わってIGZO-TFTを全面採用することを示唆した。

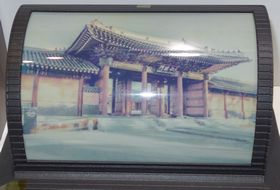

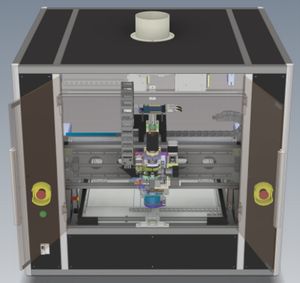

Micro-LEDをレーザー転写でピンポイント実装パターニング

近年、次世代ディスプレイとして各種展示会で主役となっている感のMicro-LEDでは、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業プロジェクト」の成果としてレーザー転写技術で作製したMicro-LEDを披露した。

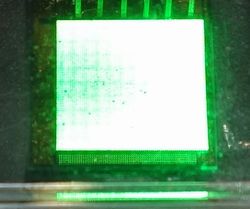

写真3 レーザー転写法で作製した緑色発光Micro-LED |

プロジェクトメンバーの東レ・東レエンジニアリングがサファイア基板上に作製したLEDをYAG高調波レーザーなどで照射して本基板上に押し出し転写するレーザー転写技術を開発。作製したのは20×30μmドットを150μmピッチでアレイ化した小型緑色発光デバイスで、このピッチながら目視では全面発光しているように感じた。気になるレーザー転写速度は1万個/秒クラス。フルカラーパネルの場合、RGBと3回転写を繰り返すことを考えても実用的なスループットが得られるようだ。

なお、プロジェクトはその名の通り次世代半導体向け先端実装プロセス技術の開発がメインターゲットで、この技術を用いて半導体チップを高速・高精度で実装するのがファイナルゴールだという。

Micro-LEDでVR/AR/MRディスプレイを実現

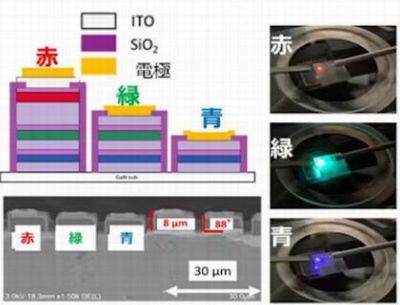

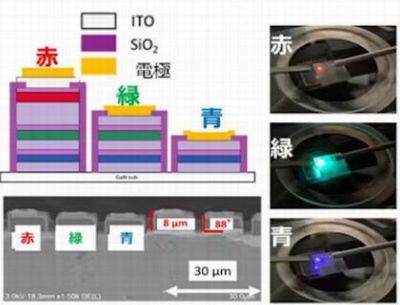

一方、名城大学は超高精細・超高輝度なVR(仮想現実)/AR(拡張現実)/MR(複合現実)用ディスプレイが作製可能な積層型GaInN系モノリシック型RGBフルカラーμLEDアレイを紹介した。

図1 Micro-LEDデバイスの構造と発光の様子

|

図1のようにトンネル接合を介してRGB-LEDを積層することにより、同一基板上にモノリシック型フルカラーμLEDアレイを作製。RGBの3原色発光を得ることに成功した。ターゲットは超高精細・高輝度で没入感が求められるVR/AR/MR用ディスプレイで、ドットサイズ35×15μm、解像度330ppiのフルカラーパネルを試作。ブースでは、この試作パネルを用いたヘッドマウントディスプレイ(HMD)の視聴デモを実施。HMDをかけると4Kの高精細大画面の虚像が表示される仕組みで、画素のシームのないシームレスな高精細画像が認識できた。説明員は「既存の有機ELディスプレイに比べ発光効率が2.5倍程度と高い」と強調。今後、さらなる高精細化・高輝度化が進めば実用化が近いことをアピールしていた。

画期的な基板上にMicro-LEDを作製し高効率化&ローコスト化

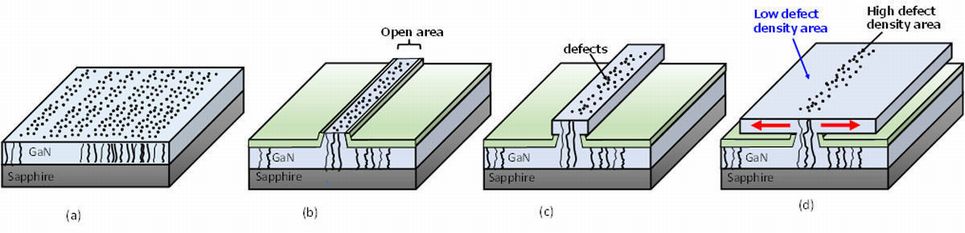

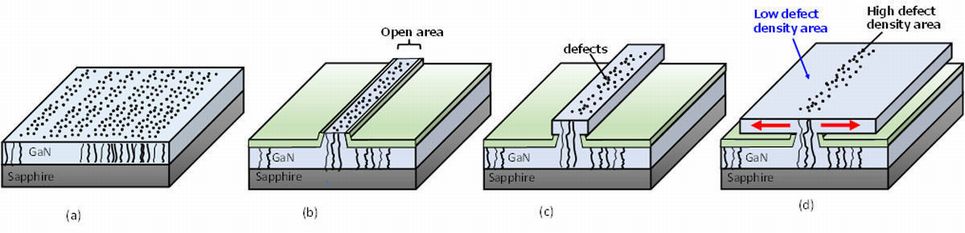

Micro-LED向けマテリアルでは、京セラが画期的なベース基板製造技術を発表し、その大きなポテンシャルが注目の的に。開発したのはEGOS(ELO GaN on Sapphire)と名づけた基板で、ほぼ欠陥フリーの領域にLEDデバイスが作製できる。

図2はそのプロセスイメージで、(a)のようにサファイア基板上に成長させたGaNには数多くの欠陥が存在する。この後、(b)、(c)のようにマスキング層の開口部から縦方向に成長させて成長核にする。なお、この部分にはいまだ多数の欠陥が存在する。この後、(d)のように成長核から横方向に結晶成長(ELO:Epitaxial Lateral Overgrowth)させる。この領域ではほぼ欠陥レスの層が形成できる。この部分をデバイス領域に、通常の欠陥領域を開口部にすることにより、特性が高い微小デバイスを作製することができる。

図2 EGOS基板を用いた際のMicro-LED作製フロー

|

写真4 EGOS上に作製したMicro-LEDの顕微鏡写真 |

今回試作した2インチデバイスは50×25μmの表示ドット部分をELO部分に。この結果、高効率化、高輝度化、ローコスト化が容易になる。なお、今回試作したサンプルでは元基板にサファイア基板を用いたが、さらにローコストな大口径シリコン基板を用いることも可能。気になるビジネススタイルについては、同社がEGOS基板を供給するとともに、EGOSを用いたMicro-LED製造技術をライセンス供与するとしている。

透過率が自在に設定可能なペロブスカイト太陽電池を高層ビルの窓に

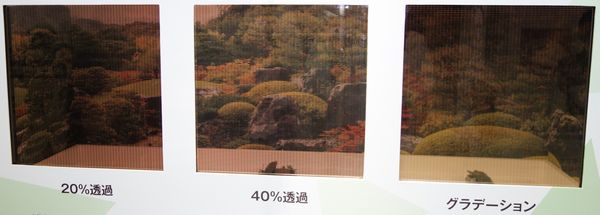

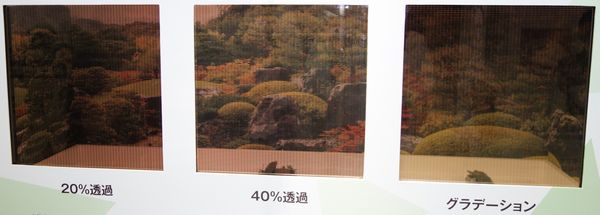

次世代太陽電池の本命ともされるペロブスカイト太陽電池では、パナソニックが効果的なデモを演出した。その本命は高層ビルの壁面に設置するガラス建材一体型ソーラーで、建築基準法の制約から屋上に太陽電池が設置できない高層ビルにとくに有効だという。

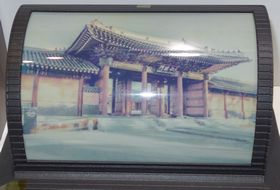

写真5 透過率を調整したペロブスカイト太陽電池 |

ブースでは写真5のように光透過率を調整したサンプルを展示。ペロブスカイト活性層をインクジェットプリンティング法で全面塗布した後、レーザー照射によって一定の割合で除去し密度を低減することによって光透過率を自在に設定できる。

なお、ペロブスカイト層全面塗布の場合は光電変換効率20%を達成。すでに既存のシリコン太陽電池に近いレベルにある。

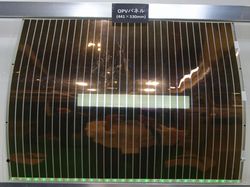

GSIクレオスがBrilliant Mattersの有機薄膜太陽電池のポリマー材料をインク化し販売

台頭するペロブスカイト太陽電池を相手に防戦気味の有機薄膜太陽電池では、GSIクレオスがBrilliant Matters(カナダ)の活性層用ポリマー材料を紹介、この材料をベースにしたインクを国内で販売することをアナウンスした。

写真6 フレキシブル有機薄膜太陽電池 |

組成は明らかにしていないが、非フラーレン系アクセプターを用いたバルクヘテロ接合ポリマーで、光吸収率が高く発電過程におけるエネルギー損失が少ないため、チャンピオンデータで光電変換効率17%を実現。量産デバイスでは光電変換効率7%、製品寿命10年以上で、量産化でペロブスカイト太陽電池などに圧倒的な差をつけていることを強調していた。GSIクレオスはスピンコート法やダイコート法などユーザーの指定に合ったインクを供給するスタイルで、ブースではBrilliant

Mattersや山形大学が試作したサンプルを披露した。

シャープが効率20%の色素増感太陽電池をアピール

写真7 LC-LHサンプル |

一方、シャープは屋内光発電デバイスLC-LH(Liquid and Crystal Light Harvesting)をピーアールした。その名からはわかりづらいが、要するに色素増感太陽電池に分類される。その光電変換効率は20%と他社製デバイスに比べ大幅に高いが、その理由については明らかにせず。むしろ強調していたのはデバイス構造・製造プロセスに共通する部分が多いため、LCDの製造プロセス・設備技術が流用できる点で、実際、LCD工場で生産する予定。この結果、競合他社よりもローコストで生産できると強調していた。

伸縮容易なシリコーン+Agインクをウェアラブル用途に

エレクトロニクスデバイス用マテリアルでは、住友ベークライトが柔軟伸縮電極・配線材料"DuraQ"を紹介した。高強度性を付与したシリコーンゴムコンパウンドにAgパウダーを混合した導電性ペーストで、シリコーンゴムによって引裂強度が40N/mmと高いのが特徴。ティピカルな比抵抗は2×10-4Ω・cmで、50%伸長しても2倍、50%伸長し100回繰り返しても2倍しか上昇しない。また、耐熱性も300℃クラスと高い。シリコーンゴム基板上に印刷した後、さらにシリコーンコンパウンド、DuraQと多層化することも可能で、この場合、全レイヤーとも同じコンポーネントであるため、剥がれにくいなど機械的強度がさらに向上する。

写真8 DuraQを印刷しLEDを点灯させたデモ |

写真8はシリコーンゴム基板にDuraQを印刷したサンプルで、LEDが正常に点灯することを実証。容易に想像できるようにウェアなどに最適で、ウェアへの縫製もできるほか、洗濯耐性もあるという。

|